El doctor universal de la Iglesia escribió sobre todas las artes humanísticas de entonces. Tenía una madre, condesa, harto tozuda.

Redacción (28/01/2024, Gaudium Press) “¿Qué es la verdad?” ¿Qué es Dios?” Estas preguntas, realizadas por un niño de tierna edad a los monjes de Montecasino, los sorprendían. Nunca habían visto cosa semejante.

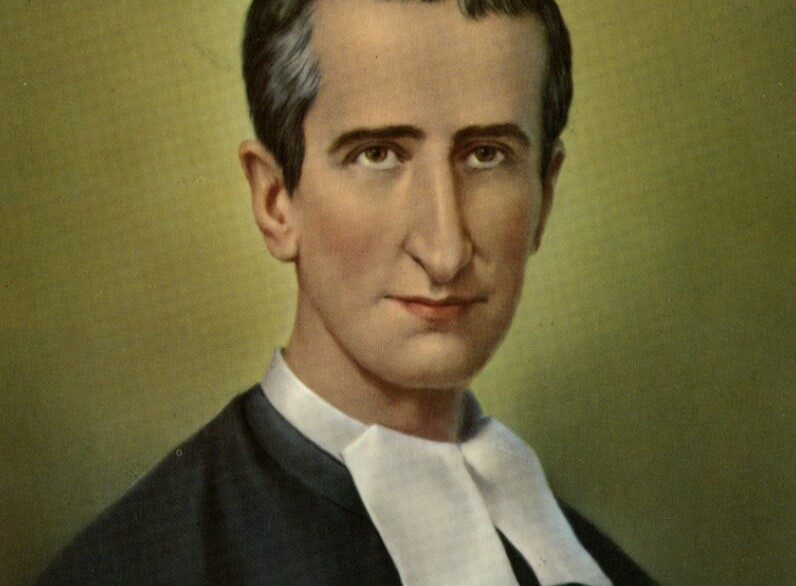

Quien así hablaba era el futuro Doctor Universal de la Iglesia, el gran Santo Tomás de Aquino, que había sido dejado a su custodia por sus padres, los condes Landulfo y Teodora, para que lo educaran.

Siendo aún muy joven, parte a Nápoles a estudiar gramática, dialéctica, retórica y filosofía. Lo que para otros era normalmente arduo, para él era un simple juego.

Sus padres querían verlo benedictino, tal vez abad del famoso convento de Montecasino, o por qué no, Arzobispo de Nápoles. Viniendo de tan ilustre casa, hubiese sido lo normal y no un fraile común de una orden medio desconocida como eran entonces los dominicos. Pero el hombre propone y Dios dispone, siempre de la mejor manera. Después de varias conversaciones con Fray Juan de San Julián, el retoño de los Condes de Aquino entra a la orden de Domini Canes, los ‘Perros del Señor’.

La madre monta en cólera

Pero no iba a ser tan fácil, que él siguiera el camino que le había sido destinado desde lo alto.

Cuando se enteró la madre, mujer de carácter, montó en cólera. El santo huye a París, y hasta allá llegan los hermanos, lo golpean, le arrancan el hábito religioso. Lo regresan al hogar, para hacerlo entrar en razón. Santo Tomás no cede. La madre manda entonces a sus dos hijas para que la dulzura femenina de su misma sangre intente convencerlo de salir de los dominicos, que no fuera tonto, que le esperaba una promisoria carrera eclesiástica. Pero cosa aún más triste para la madre, el disparo sale por la culata y Santo Tomás convence a una de ellas a que se haga religiosa. Milagros de la gracia operados por un santo, caso de esos que no fue único.

Ante la santa tozudez del hijo, los padres deciden encerrarlo en la torre del castillo de Roccasecca, hasta que no cambiara de pensar. Allí estuvo prisionero no un mes, ni tres, sino dos años. Un día sus hermanos llegaron a llevarle una mala mujer para hacerlo caer en pecado. El futuro doctor universal de la Iglesia la espantó con un tizón en brasa y con ese mismo tizón trazó una cruz en la pared renovando su promesa de castidad.

Esa noche ‘soñó’ (es verdaderamente una visión), que Cristo y su Madre bendita le enviaban dos ángeles que lo ceñían con un cordón celestial, diciéndole: “Venimos de parte de Dios a conferirte el don de la virginidad perpetua, que a partir de ahora será irrevocable”.

Va a París y a Colonia a seguir su formación. Fue alumno del famoso San Alberto Magno, que ya intuía que las palabras de su boca y los escritos de sus manos recorrerían el mundo entero. A los 25 años obtiene el doctorado en la Universidad de París.

Su obra escrita son casi sesenta volúmenes, que cubren todas las áreas del saber de humanístico de entonces. Solo que Santo Tomás elevó esos saberes a pináculos más altos.

Un día le preguntaron cuál creía que era el mayor favor intelectual que había recibido del cielo. Sin dudar y con la candidez del inocente dijo: “Creo que el de haber entendido todo lo que leí”. Dios todo lo puede y a Santo Tomás le dio la sabiduría.

Pero su vida intelectual se nutría sobre todo de su vida de piedad. Su secretario, Fray Reginaldo, dice que lo vio más tiempo orando a los pies del crucifijo que en medio de los libros.

Ayunaba; en diversas ocasiones Dios lo favoreció con visiones; un día que tenía una duda sobre un trecho de Isaías, se le aparecieron San Pedro y San Pablo para esclarecerlo.

Otro día en adoración, se le aparece el Jesucristo y le dice: “Escribiste bien sobre Mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres?” Y el Santo responde: “Sólo te quiero a Vos, Señor”.

Muere en el año 1274, camino al concilio ecuménico de Lyon.

Con información de Arautos.org

Deje su Comentario