Bogotá (Viernes, 11-06-2010, Gaudium Press) No estaba nada lejos San Juan Bosco de la tradición medieval católica, cuando decidió incluir entre la enseñanza de oficios para sus muchachos de Turín, aprender a encuadernar, ocupación típica de monjes de la edad Media que bien pronto se convirtió en todo un arte.

Hojas sueltas de pergamino o papiro, unas veces enrolladas y otras rústicamente anudadas con tiras de cuero una sobre otra, vienen desde los últimos años de la antigüedad clásica y ya los romanos -que denominaron quaterni cuatro hojas dobladas, intentaron practicar algo funcional parecido a la encuadernación.

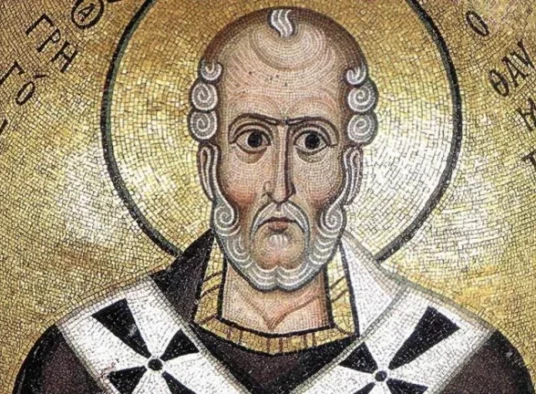

| Foto: Sushiesque |

Pero encuadernar lo que se dice encuadernar, fue oficio bendito que en el prolongado desastre de la caída del Imperio Romano se refugió en los monasterios. Y no se trataba de encuadernar simples escritos en pergamino o en papiro, sino bellísimos manuscritos, originales códices de verdad en letra gótica, adornados con coloridos dibujos, todo ello empastado en cueros repujados y tachonados con piedras preciosas. Las letras capitales eran trazadas con delicadeza y decoradas con figuras inocentes o a veces terribles de acuerdo al contenido del texto. Las hojas eran cocidas a mano y se usaban pegantes naturales aromáticos que infelizmente hoy desaparecieron. Frecuentemente el libro quedaba tan bello y tan bien elaborado que el monje le hacía también un magnífico estuche. Entonces conventos y castillos tenían estanterías y anaqueles de madera donde colocaban no solamente un depósito de sabiduría y conocimientos -que bien hubiera podido perderse en las guerras y rapiñas de vikingos y sarracenos contra la cristiandad, sino toda una permanente exposición de arte.

El libro así tratado, traía consigo mismo toda una atmósfera que disponía el alma para asimilar su contenido con total atención, concentración y serenidad. Pensamientos escritos por hombres de reconocida virtud que más tarde eran transcriptos en un monasterio, antiguos escritos recuperados y embellecidos por un religioso austero y solitario, que al ponerlos en caracteres góticos la mayoría de las veces, emanaban de paso la paciente dedicación y lo más profundo de los pensamientos contemplativos del copista.

| Foto: Kate e Did |

Como eran auténticas joyas no solamente del conocimiento y la creatividad artística, empastarlos significaba protegerlos y hacerles también un lomo, todo lo cual dio en colocarles tapas y adornarlas con punteras de bronce o de hierro, idear un lindo cierre, inventarles el atril para dejarlo allí, y ponerlo a disposición del feligrés, cogido por una cadenilla fuerte y dos argollas para que fueran leídos, o al menos repasadas sus figuras y bellas caligrafías por la gente menuda del pueblo de Dios, en algún rincón del templo. A veces en el propio atril, puesto este en la penumbra, junto algún colorido vitral, había también un bello y práctico candil portando una vela con su reconocida fragancia de cera y miel.

Guardar los conocimientos y sabiduría perenne de su propia cultura, ha sido costumbre de todos los pueblos. Pero no se trata aquí de jeroglíficos o caracteres cuneiformes en pesadas tabletas de barro cocido o esculpidas en grandes piedras imposibles de trasladar. Se trata de algo que remonta a lo maravilloso y a la vez funcional, como solamente podía hacerlo la Cristiandad: la encuadernación.

Por Antonio Borda

Deje su Comentario