Redacción (Lunes, 06-09-2010, Gaudium Press) Como las furiosas y rítmicas olas de un mar borrascoso irrumpen con violencia sobre las arenas de la playa, sucesivas hordas de invasores asolaron, durante más de 150 años, la península italiana.

En el 410, los visigodos del rey Alarico I, después de devastar villas y campos, llegaron hasta Roma, cuyas murallas tenían 800 años sin avistar un ejército extranjero. Y la esplendorosa y ya decadente ciudad de las siete colinas fue saqueada durante tres días.

En vano el Papa León Magno intentó detener a los vándalos que surcaban impunemente, en rápidas naves, el Mar Mediterráneo. El santo Pontífice obtuvo de su rey, Genserico, solo que la población fuese salvada. Pero durante dos trágicas semanas del año 455, Roma fue minuciosamente saqueada por estos terribles bárbaros.

En 472, el suevo Ricimero, apoyado por los borgoñones, sitió la capital del imperio, donde intentó resistir uno de los últimos soberanos latinos: Antemio, mera sombra de autoridad en un mundo cada vez más convulsionado. El día 11 de julio, la vieja urbe fue, por las tropas del caudillo suevo, saqueada una vez más.

Como consecuencia de intrigas políticas, Rómulo Augústulo, un joven de 13 años, fue proclamado soberano de un imperio que ya no existía más. Menos de un año duró esta triste comedia: en 476, Odoacro, a la cabeza de varias tribus de germanos, ocupó aquellas tierras donde temblaba y lloraba de miedo el último de los emperadores de Roma…

Una nueva horda de invasores sumergió a la península en el año 489: los ostrogodos. Quizá 200 mil hombres, calculan los historiadores. En ¬pocos años, eliminaron a los ocupantes de la víspera, se convirtieron en los dueños de Italia y su rey Teodorico entró triunfalmente a la ciudad de los antiguos césares.

Después de la muerte de este gran jefe, en 526, la península italiana se transformó durante más de dos décadas en un inmenso campo de batalla donde godos y bizantinos se chocaban ferozmente, disputando palmo a palmo aquella tierra ensangrentada.

Varias veces la Ciudad Eterna fue sitiada y conquistada. Sus grandiosos monumentos y palacios se desmoronaban y la población, en otro tiempo de más de un millón de habitantes, sumaba ahora menos de 100 mil seres desafortunados, en la mayoría oriunda de otras regiones desoladas por la guerra.

Finalmente, Belisario y Narses, geniales comandantes del ejército ¬bizantino, cuyo emperador Justiniano reinaba en la distante y despreocupada Constantinopla, exterminaron al pueblo de los ostrogodos.

Un capítulo trágico parecía concluido y el futuro despuntaba sereno en el horizonte de los romanos sobrevivientes.

La catástrofe

Pero lo peor estaba aún por ocurrir. El sueño de la restauración de un pasado grandioso se evaporó en el incendio de una nueva convulsión social.

Como una avalancha incontenible, en 568, desembocaron en el norte de Italia 100 mil guerreros seguidos por más de 500 mil ancianos, mujeres y niños: los lombardos. Este pueblo bárbaro, de religión ariana, enseguida reveló ser uno de los más crueles y sanguinarios invasores que hasta entonces habían penetrado en Europa occidental. «En su llegada, Italia conservaba todavía la forma romana en sus ciudades. Pero cuando pasaban los lombardos con sus ejércitos, desaparecían hasta los últimos vestigios de la organización romana del municipio», según narran las Obras de San Gregorio Magno. Testigos de estos acontecimientos narran que «las iglesias eran saqueadas, los sacerdotes asesinados, las ciudades destruidas y muertos sus habitantes», afirma Weiis en su Historia Universal. Su método de conquista consistía en la violencia y el terror, y para firmarse de modo definitivo en aquellas tierras, eliminaban metódicamente a las elites latinas y el resto de aristocracia aún subsistentes.

Todo el norte de Italia fue conquistado y a Roma acudían los sobrevivientes, huyendo de los horrores que acompañaban la ocupación lombarda.

La luz de la esperanza

Otoño de 589. Lluvias torrenciales se abatieron sobre Italia. Los campos quedaron alagados, se perdieron las cosechas y casi todos los ríos transbordaron, destruyendo puentes e inundando muchas villas y ciudades.

En Roma, el manso Tíber se tornó un torrente impetuoso. Saliendo de su lecho y alcanzando un nivel jamás visto, las aguas devastaron la ciudad y sumergieron en lodo sus barrios menos elevados. El invierno y el nuevo año llegaron, y la lluvia no cesaba de caer. La catástrofe alcanzó entonces proporciones apocalípticas: a la destrucción y al hambre se agregó una epidemia de peste bubónica que se propagó rápidamente, diezmando a la población. Roma agonizaba, y muchos se preguntaban si no habría llegado ya el fin del mundo. En el auge del ¬drama, afectado por la peste en su palacio de Letrán, falleció el Papa Pelagio II.

Sintiéndose desamparados en medio de la borrasca, los ojos de ¬todos se dirigieron a la única Luz del mundo: a las iglesias acudían día y noche los sobrevivientes, implorando un rayo de la luz divina para disipar las angustias e incertezas que obscurecían el horizonte.

Con efecto, nos enseña el Papa Benedicto XVI: «La vida es como un viaje en el mar de la Historia, con frecuencia enhebrado y tempestuoso, un viaje en el cual observamos los astros que nos indican la ruta […]. Ciertamente, Jesucristo es la luz por antonomasia, el sol erguido sobre todas las tinieblas de la Historia. Pero para llegar hasta Él precisamos también de luces vecinas, de personas que dan luz, recibida de Su luz» (Encíclica Spes Salvi, 49).

Así, los romanos del final del siglo VI percibieron, admirados, que la luz divina ya brillaba para ellos en un límpido espejo. Entonces el clero, el senado y todo el pueblo aclamaron a una sola voz: «¡Gregorio Papa!».

Era Gregorio la «luz de la esperanza» que refulgía en aquel ocaso de una civilización.

Primeros años

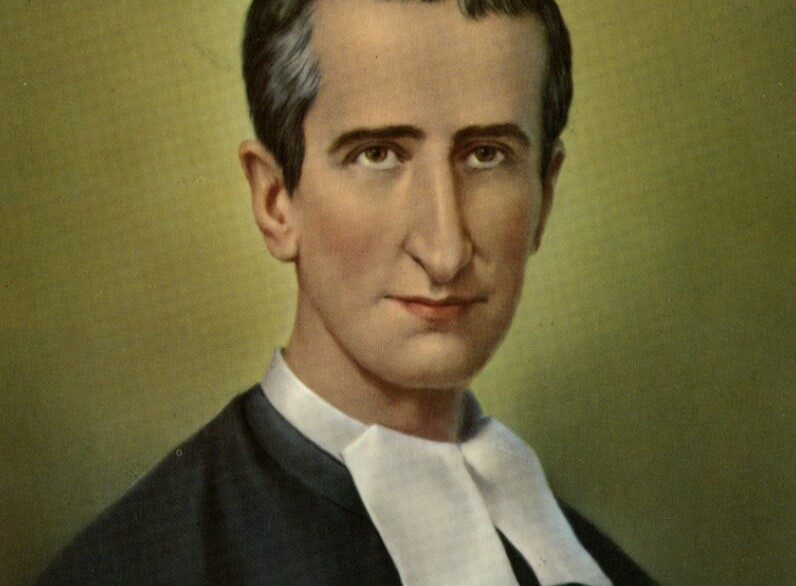

Vox populi, vox Dei. Gregorio fue, sin duda, el varón providencial ¬escogido por Dios para gobernar la Iglesia en aquellos tiempos difíciles y decisivos.

Viera la luz en el año 540, en una noble y antigua familia romana, profundamente católica y con larga historia de fidelidad a la Cátedra de San Pedro.

Eran sus padres el senador Gordiano, que al final de la vida entraría al estado eclesiástico, y Silvia, dama conocida por su piedad y generosidad, que terminaría sus días retirada del mundo y consagrada al Señor. Ambos, y dos tías de Gregorio, Tarsila y Emiliana, son venerados como santos.

La mansión familiar se erguía en uno de los lados del monte Celio, lugar privilegiado en el centro de la Roma antigua. De lo alto de sus ventanas, que dominaban la ‘Via Triumphalis’, podía Gregorio ver a la derecha el majestuoso Arco de Constantino, que se erguía delante del Anfiteatro Flavio (el Coliseo) y, a la izquierda, el ya muy deteriorado Circo Máximo. Al frente, del otro lado de la avenida, se elevaba, abandonada, la inmensa ¬mole del conjunto de los palacios de Palatino, semi-destruidos por los temblores de tierra, los incendios y los saqueos de los bárbaros. La visión de este triste y monumental escenario no puede haber dejado de despertar en el alma romana de Gregorio la esperanza de una futura restauración de la grandeza perdida.

Entretanto, a lo largo de su infancia y juventud, asistió a acontecimientos que marcarían profundamente su vida en sentido contrario.

Presenció, ciertamente, en la noche del 17 de diciembre de 546, la terrible entrada de los ostrogodos a Roma, seguida de la deportación de sus habitantes durante 40 días, período en que la ciudad desierta quedó a la merced de los invasores. Y quizá contempló, desolado, las murallas de la urbe arrasadas por orden de Totila, el rey de los bárbaros.

En este contraste entre la piedad del ambiente doméstico, sólidamente arraigado en las tradiciones romanas, y la inestabilidad de un mundo nuevo que surgía en la violencia, transcurrieron los primeros años de la existencia de Gregorio.

Por el P. Pedro Rafael Morazzani Arráiz, EP

Próxima entrega: Miércoles 8 de septiembre (Larga preparación – Gregorio monje)

Deje su Comentario