Redacción (Jueves, 16-09-2010, Gaudium Press) Cierto día de la segunda mitad del año del Señor de 1610, las grandes y amarillentas velas del galeón «San Pedro» eran recogidas y sus anclas tocaban el fondo de una bella bahía. La tripulación entera se acercaba al parapeto y contemplaba con curiosidad y admiración la ciudad de Cartagena, en la provincia de Nueva Granada -actual Colombia-, que se presentaba deslumbrante delante de sus ojos, con sus enormes murallas de piedra blanca brillando bajo el abrasador sol tropical. El azul profundo del cielo se reflejaba en las aguas mansas y cálidas del puerto, donde se abalanzaba graciosamente un sin número de embarcaciones de todo tipo y tamaño.

De entre la pintoresca multitud de marineros y pasajeros que se apuraban en desembarcar del galeón recién llegado, se destacaban singularmente las negras sotanas de cuatro religiosos: tres sacerdotes y un novicio de la orden fundada, no había mucho tiempo, por Ignacio de Loyola: la Compañía de Jesús.

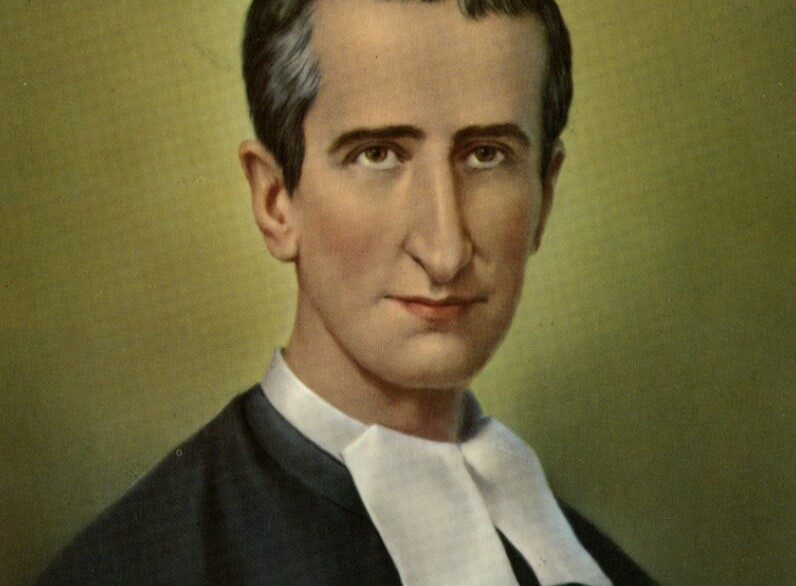

De los tres presbíteros, la Historia no perpetuó los nombres. Religiosos desconocidos, como centenas de millares que inmolaron sus vidas siguiendo los pasos del Maestro Divino, anónimos para los hombres e hijos predilectos de Dios. El novicio, sin embargo, de fisionomía austera, silencioso, un tanto retraído y casi pasando desapercibido, marcó con su vida la historia de América del Sur y brillará para siempre en el firmamento de la Iglesia: San Pedro Claver.

La aurora de una vocación

Nacido en Verdú, pequeña ciudad española de Cataluña, en 1580, Pedro Claver se sintió llamado a la vida religiosa desde tierna infancia. A los 22 años de edad, golpeó las puertas del noviciado de la Compañía de Jesús. Dos años más tarde, a fin de completar los estudios de Filosofía, fue enviado por sus superiores al Colegio de Montesion, en la isla de Mallorca. Se dio, entonces, un providencial encuentro que marcaría de modo indeleble la vida de Pedro y firmaría definitivamente su vocación.

En ese colegio habitaba un venerable anciano, simple hermano coadjutor y portero de la casa, que siglos después sería canonizado y vendría a ser una de las glorias de la Orden: San Alonso Rodríguez.

Desde el primer instante en que los límpidos ojos del santo portero penetraron el corazón del novicio, discernió el anciano la vocación del joven y un profundo y sobrenatural relacionamiento unió entonces aquellas dos almas. «¿Qué debo hacer para amar verdaderamente a Nuestro Señor Jesucristo?», preguntaba el estudiante. Y San Alonso no se contentaba en dar un simple consejo, sino descortinaba los ilimitados horizontes de la generosidad y el holocausto: «¡Cuántos que viven ociosos en Europa, podrían ser apóstoles en América! ¿No podrá el amor de Dios surcar esos mares que la codicia humana supo cruzar? ¿No valen también aquellas almas la vida de un Dios? ¿Por qué tú no recoges la Sangre de Jesucristo?».

Las ardientes palabras del viejo portero encendieron llamas de celo que acabarían por consumir el corazón de Pedro Claver. En esa época, el hermano Alonso fue favorecido por Dios con una mística visión: se sintió arrebatado hasta el Cielo donde contempló incontables tronos ocupados por los bienaventurados y, en medio de ellos, un trono vacío. Escuchó una voz que le decía: «Es este el lugar preparado para tu discípulo Pedro, como premio de sus muchas virtudes y las innumerables almas que convertirá en las Indias, con sus trabajos y sufrimientos».

Misionero y sacerdote

El día 23 de enero de 1610, el superior provincial, atendiendo a sus pedidos, lo envió como misionero a la tan anhelada América del Sur. Y al final de ese mismo año, después de una larga travesía, desembarcó en la ciudad de Cartagena, una de las más importantes del Imperio Español.

Terminada su formación teológica en la casa de formación de los jesuitas en la provincia de Nueva Granada, recibió finalmente el Sacramento de la Orden el 19 de marzo de 1616 y celebró su primera Misa delante de la imagen de la Virgen de los Milagros a quien profesaría siempre una ardiente y filial devoción.

El campo de batalla

|

Restos de San Pedro Claver, que se encuentran en la Ciudad Amurallada, en Cartagena de Indias |

La ciudad de Cartagena constituía, en esa época, uno de los puntos principales de comercio entre Europa y el nuevo continente, y juntamente con Veracruz, en México, eran los dos únicos puertos autorizados para la introducción de esclavos africanos en la América Española. Se calcula que cerca de diez mil esclavos llegaban anualmente a esta ciudad, traídos por mercaderes, generalmente portugueses e ingleses, que se dedicaban a este vil y cruel comercio.

Estos pobres seres, arrancados de las costas de África, donde vivían en el paganismo y la barbarie, eran traídos en el fondo de sótanos de los navíos para ser vendidos como simples objetos y finalmente destinados al trabajo en las minas y haciendas donde, después de haber vivido sin esperanza, morían miserablemente sin el auxilio de la religión.

Convertir estos millares de infelices cautivos y abrirles las puertas del Cielo, fue la misión a la cual Pedro Claver consagró toda su existencia. Así, cuando llegó el grandioso y esperado momento de emitir los votos solemnes, por los cuales se comprometía a ser obediente, casto y pobre hasta la muerte, firmó el documento con la fórmula que más tarde sería la síntesis de su vida: Petrus Claver, æthiopum semper servus -«Pedro Claver, esclavo de los africanos para siempre»-.

Tenía 42 años de edad.

P. Pedro Rafael Morazzani Arráiz, EP

(Próxima entrega – Viernes 17-IX)

Deje su Comentario