Y el Presidente pidió al abad: “Dom Chautard, póngame en la lista de sus amigos”. El tigre había encontrado un domador.

Redacción (17/02/2026 09:29, Gaudium Press) “La política es una guerra sin derramamiento de sangre; y la guerra es una política con derramamiento de sangre.”

Esta frase pertenece al dictador chino Mao Tsé-Tung, extraída de su ensayo Sobre la Guerra Prolongada (1938), escrito en el contexto de la resistencia china a la invasión japonesa. La ironía trágica reside en el hecho de que el propio autor de esta máxima lideró una política marcada acentuadamente por el derramamiento de sangre, pues, sin estar en período de guerra, su gobierno comunista mató a cerca de 65 millones de personas —cifra que supera la suma de las víctimas de los dos grandes conflictos mundiales—. Es de admirar que haya formulado con arte una verdad que contradijo en la práctica de su propio gobierno.

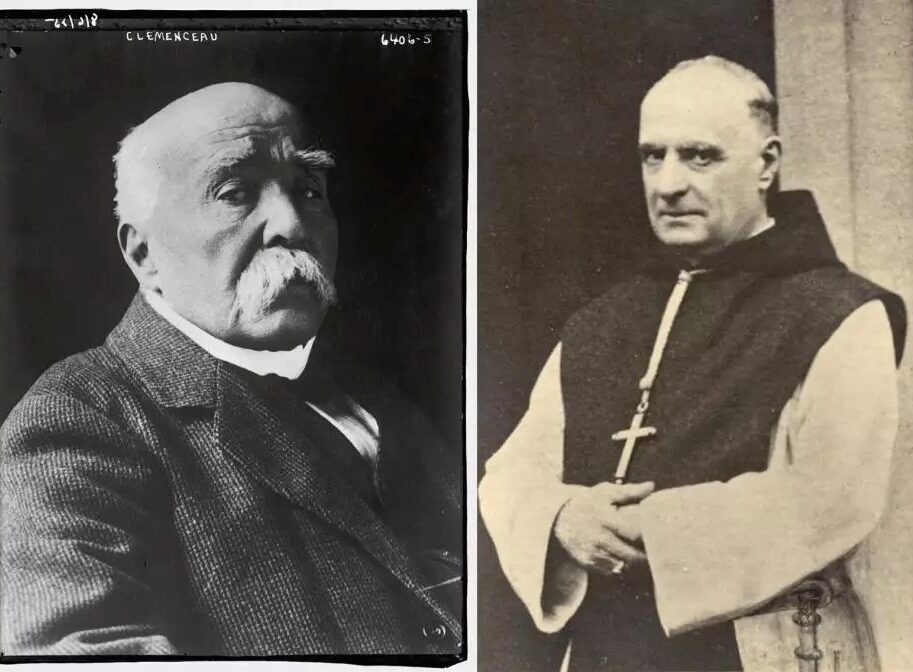

Sin embargo, esta sentencia que resulta confusa al aplicarse al dictador chino, se vuelve clara si se aplica al hombre de la segunda foto: se trata de Georges Clemenceau, hombre que de hecho encarnó el principio de Mao Tsé-Tung, pues fue diplomático durante la guerra y soldado en tiempos de paz.

Diplomático en la guerra y soldado en tiempos de paz

Clemenceau nació en Francia en 1841. Decidió estudiar medicina siguiendo el ejemplo de su padre, pero luego siguió la carrera política. Por diversos medios, muchos de ellos ilícitos y corruptos, llegó a escalar altos cargos. En aquella época la política exigía maniobras deshonestas —bien al contrario de nuestros tiempos, es claro…—, pero no prescindía de la inteligencia, característica que abundaba en este personaje. Su actuación más destacada en este campo ocurrió cuando asumió el cargo de Presidente del Consejo de ministros (primer ministro) en la primavera de 1917. Vale recordar que el mundo estaba en plena guerra…

La foto nos revela un hombre de un ímpetu enérgico, casi animalesco —no en vano lo apodaban el tigre. No querríamos comprar su enemistad, pero pagaríamos por no ser sus amigos. Esta característica audaz del Presidente lo movió a llevar el combate hasta sus últimas consecuencias, creyendo en una victoria contrariada por las derrotas y las huelgas. Como decíamos, fue un excelente diplomático durante este período, pues la diplomacia no consiste simplemente en evitar la guerra, sino también en saber librarla en el momento oportuno y sostenerla en los momentos inciertos. La guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo únicamente en manos de los generales…

Sin embargo, el tigre también fue soldado. Su gran batalla no fue en tiempo de guerra, sino en plena paz civil: contra la Iglesia. Con un anticlericalismo más acentuado que las líneas de su bigote, persiguió innumerables congregaciones religiosas, dispersando sacerdotes y cerrando seminarios en gran cantidad. En este caso, se reveló como un pésimo diplomático: entró en guerra con Dios, el Señor de los ejércitos.

Para ilustrar su irreligiosidad, cuento un hecho ocurrido en 1919, cuando Clemenceau estaba convaleciente tras sufrir un intento de asesinato. Benedicto XV, informado de lo ocurrido, le envió la bendición apostólica como gesto de compasión por sus dolores, recibiendo esta descarada respuesta: “avísele que yo también le envío la mía.” Me abstengo de narrar otras blasfemias similares. En resumen, era un hombre cuya impiedad Sodoma reprobaría, pero que París aclamaba.

De abad a domador

En la tercera foto contemplamos no a un dictador sanguinario ni a un demócrata impío, sino a un religioso santo.

Una mirada de profundidad oceánica, envuelta en misterios luminosos, de una claridad y transparencia exclusiva de los hombres que han penetrado los secretos divinos. Su grandeza infunde cierto temor que no repudia, sino que, por el contrario, inspira reverencia. De él sí pagaríamos por poseer su amistad.

La foto retrata a Dom Jean-Baptiste Chautard, abad de la abadía trapense francesa de Sept-Fons, justamente en el período en que Clemenceau impulsaba su feroz persecución religiosa.

A los 19 años ingresó en la vida religiosa, pasando por diversos monasterios hasta llegar a Sept-Fons, donde padeció la pasión de la Iglesia promovida por el Estado mediante impías leyes. Sin embargo, cuando las nuevas legislaciones alcanzaron su punto álgido, ordenando el cierre de congregaciones religiosas, incluida la suya, Dom Chautard fue encargado de redactar un documento en defensa de la libertad de los monjes. Tras enviarlo al gobierno, se dirigió personalmente al Presidente del Consejo en febrero de 1903.

En el encuentro, Clemenceau se mostró agresivo ante el abad, como un hombre de Estado que impone su presencia por la fuerza. Dom Chautard, consciente de su sagrado estado religioso y revestido de la fuerza de presencia propia de los santos, permaneció impávido ante el tigre. Como resultado de esta conversación, la abadía de Sept-Fons fue una de las pocas que continuó en pie ante la tempestad, y el Presidente le pidió al abad: “Dom Chautard, póngame en la lista de sus amigos.” El tigre había encontrado un domador.

Un hombre doblegado

La cuestión es: ¿quién gobernaba realmente? ¿El dictador, el demócrata o el abad?

En primer lugar, hay que decir que Mao Tsé-Tung no era presidente de los chinos, sino de las armas chinas. Sus principales partidarios eran los fusiles y las ametralladoras. Basta quitarle el poder bélico y podremos contar con los dedos de una mano a sus verdaderos seguidores. En suma, esto no se llama gobierno, sino tiranía. Primer candidato eliminado…

En segundo lugar, veamos a Clemenceau, un político hábil que actuó tanto en los planes de guerra como en los tratados de paz. Sin él, Francia habría sido aplastada por las armas alemanas o engañada por los acuerdos italianos. Puede afirmarse con certeza que cambió el rumbo de una nación. Sin embargo, el hombre que venció la saña destructora de unos y la astucia subrepticia de otros, cedió ante el monje.

Por último, el abad: un hombre que renunció al mundo y se refugió en el claustro. Se reconoció débil y dobló las rodillas ante Dios. En recompensa, Dios lo engrandeció ante los hombres, y estos fueron doblegados en su orgullo. Cuando llegó la persecución, el humilde santo redobló las fuerzas y, sin temer, avanzó con la cabeza erguida entre las narices levantadas.

La verdadera fuerza reside en aquel que se reconoce débil. El verdadero diplomático hace un acuerdo eterno con Aquel que nunca engaña ni abandona. Ahí está el santo…

Por Diego Pistoresi

Deje su Comentario