Las tres parábolas sobre el Reino —la del tesoro escondido, la de la perla y la de la red— son enseñanzas preciosas para nuestra vida espiritual, para alcanzar la salvación eterna.

Redacción (31/07/2023 17:31, Gaudium Press) Nadie llegó a ser maestro, ni lo será, en todos los sentidos del término, como lo fue Jesucristo. ¿Quién, en efecto, logrará superar en pedagogía al Divino Predicador?

Consideremos hasta qué punto el hombre es moralmente incapaz de conocer las verdades religiosas por sí mismo y en su plenitud, necesitando para ello de la ayuda de la Revelación. Al respecto debemos preguntarnos: ¿quién mejor que el mismo Jesús para ofrecer esta Revelación? Él traía de lo alto una rica variedad de temas para instruirnos, entre los cuales estaba el Reino de Dios.

Dos visiones opuestas del Reino

Los judíos tenían un concepto erróneo sobre este punto en particular. Creían que la venida del Mesías era una oportunidad única para realizar el sueño nacionalista del pueblo elegido: una intervención divina para instaurar una era histórica, en la que se alcanzaría con gloria y triunfo la supremacía política, social y financiera sobre todos los pueblos.

Muy en sentido contrario fue el contenido de la Revelación sobre el Reino verdadero. En éste todo es humildad, lentitud y enfrentarse a los obstáculos. De ahí su aproximación con las figuras del grano de mostaza, la cizaña y el trigo, parábolas opuestas a los errores de visualización del pueblo judío.

La parábola del tesoro escondido

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en el campo. Un hombre lo encuentra y lo mantiene escondido. Lleno de alegría, va y vende todos sus bienes y compra aquel campo” (Mt 13,44).

San Mateo tiene un objetivo concreto en mente. Por eso, resume la parábola en sus elementos esenciales, dejando de lado, por ejemplo, la indicación de cómo se descubrió ese tesoro.

El hombre esconde nuevamente el tesoro. Desde una perspectiva moral, se porta bien, no apropiándose de las riquezas encontradas. Y, al mismo tiempo, es prudente no dejar esas preciosidades a la vista, para evitar las tentaciones que alguien pueda tener al depararse con ellas.

Mirando los primeros tiempos de la Iglesia, vemos cuánto les costó a judíos y gentiles conversos “comprar el campo” en el que estaba escondido el tesoro de la salvación. La renuncia exigida era total: familia, bienes, reputación y hasta la vida misma. ¡Qué bien, sin embargo, lo hicieron los que entonces abrazaron la fe católica!

La humanidad de hoy, ¿cuál de los dos papeles juega: el del hombre que quiere comprar o el del hombre que quiere vender? Desafortunadamente, casi todos los hechos nos inclinan a la segunda hipótesis. Muchos de nosotros, hoy en día, caemos en la locura de no preocuparnos más por este tesoro de nuestra Fe, que tanto costó a nuestros antepasados, y por el cual el Salvador derramó toda su Preciosa Sangre en el Calvario. ¡A qué miserable precio algunos de nosotros vendemos este gran tesoro, tal como Esaú hizo con su primogenitura, cuando lo cambió por un miserable plato de lentejas! Hoy más que nunca se multiplican las “lentejas” de la sensualidad, la corrupción, el placer ilícito, la ambición, etc.

Aquí también podría incluirse la figura del religioso que se deja llevar por tareas concretas y olvida el “tesoro” por el que lo abandonó todo en su fervor primitivo.

Esta plenitud de gozo del hombre de la parábola debe acompañarnos a lo largo de nuestra vida, sin interrupción, porque es uno de los efectos de la verdadera Fe. La virtud es un don gratuito; no comprado. Sin embargo, su continua y creciente posesión cuesta esfuerzos de ascetismo, piedad y fervor. Necesitamos “vender” todas nuestras pasiones, caprichos, manías, adicciones, sentimentalismos, en fin, toda nuestra maldad. Es el mejor “negocio” que se puede hacer en esta Tierra.

La parábola de la perla preciosa

“El Reino de los Cielos es también como un comprador que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todos sus bienes y compra esa perla” (Mt 13,45-46).

En la antigüedad, las perlas se consideraban invaluables. Por esta razón, cualquiera que encontrara una de excelente categoría a la venta estaría dispuesto a desprenderse de todos sus bienes para comprarla.[1]

La presente parábola tiene el mismo significado que la anterior, variando sólo la materia, es decir, se trata, si es necesario, de dejar todo lo que se posee con miras a adquirir ese “tesoro”, o “perla”, que no es otra cosa es que el mismo Reino de los Cielos.

Estas dos parábolas se complementan armoniosamente. Una se refiere al pulchrum del Reino, la de la perla; la otra busca inculcarnos la idea de ventaja, utilidad y premio, la del tesoro. La gratuidad del Reino se refleja en esta última —“encuentra”—; en la primera, el esfuerzo — “buscar”. En ambas se pone de manifiesto cuánto debe desligarse de los bienes de este mundo quien quiera adquirir el Reino de los Cielos.

La parábola de la red

“El Reino de los Cielos es como una red que se arroja al mar y atrapa toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores sacan la red a la playa, se sientan y recogen los peces buenos en cestas y tiran los malos. Esto sucederá al final de los tiempos: los Ángeles vendrán a separar a los impíos de los justos, y arrojarán a los impíos en el horno de fuego. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes” (Mt 13, 47-50).

“Esta red recoge toda clase de peces, porque llama al perdón de los pecados a sabios e ignorantes, a libres y esclavos, a ricos y pobres, a poderosos y débiles. […] La red, es decir, la Iglesia, estará completamente llena cuando el último hombre se cobije en ella; […] porque así como el mar es una figura del mundo, así la orilla es una figura del fin de los tiempos, a cuyo final, es cierto, los buenos peces son puestos en canastas y los malos son tirados, porque también los elegidos son recibidos en moradas eternas, y los réprobos, habiendo perdido la luz del Reino interior, son arrojados a las tinieblas exteriores. Pues ahora la red de la Fe nos junta a todos, buenos y malos, como peces mezclados en común; pero pronto en la orilla veréis a los que están dentro de la red de la Santa Iglesia”[2].

La Iglesia está compuesta tanto de justos como de pecadores. La maldad que a veces encontramos en su parte humana no debe asustarnos, ni siquiera escandalizarnos; ya esta previsto. Esto no quiere decir que la Iglesia deje de ser santa en su esencia, ya que es divina. Lo que nos debe importar es buscar esa “perla” y, encontrando ese “tesoro”, abandonar todos los apegos para ser buenos “peces” en esa red.

La tarea de la separación recaerá sobre los Ángeles en el Día del Juicio: los buenos a la derecha, los malos a la izquierda; los sacerdotes santos serán separados de los sacerdotes sacrílegos; el religioso observante, del sensual; magistrados justos de los injustos; las vírgenes prudentes serán recibidas, las insensatas desechadas; esposas fieles alejadas de las adúlteras; en una palabra, los elegidos serán colocados de un lado y los réprobos del otro.

Fijemos, pues, nuestra mente y nuestro corazón en las maravillas del Reino de los Cielos, y conservemos un terror perseverante de la eternidad en el infierno. ¡De esta manera, podremos colocarnos entre aquellos invitados que estarán a la diestra de Jesús, en el Juicio Final!

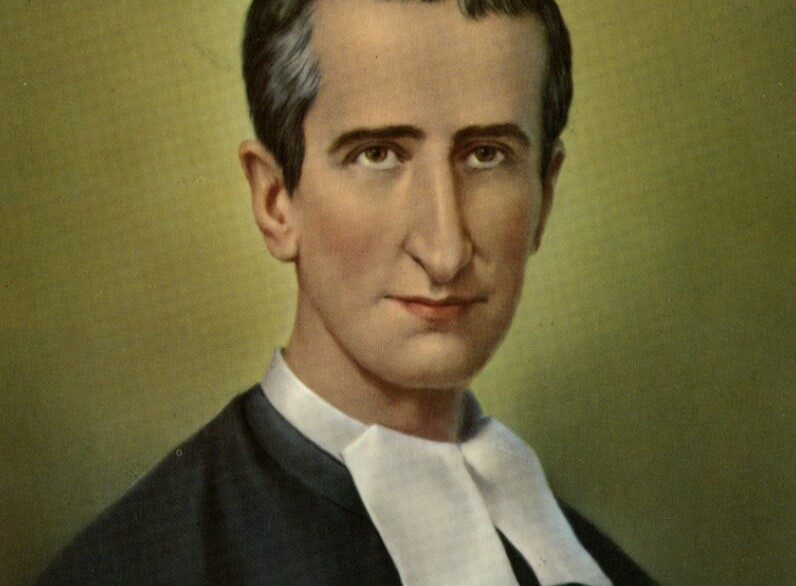

Extraído, con adaptaciones, de:

CLÁ DIAS, João Scognamiglio. O inédito sobre os Evangelhos: comentários aos Evangelhos dominicais. Città del Vaticano-São Paulo: LEV-Instituto Lumen Sapientiæ, 2013, v. 2, p. 233-245.

___

[1] Cf. PLINIO, EL VIEJO. Naturalis Historia. L. IX, c. 35.

[2] GREGORIO MAGNO. Homiliæ in Evangelia. L. I, hom. 11, n.4. In: Obras. Madrid: BAC, 1958, p. 577.

Deje su Comentario