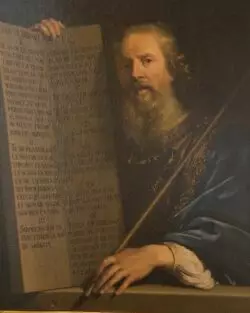

Hoy la Iglesia celebra al gran Moisés, cuya figura ilumina e iluminará los siglos futuros.

Redacción (04/09/2024, Gaudium Press) Moisés, el elegido por Dios, que fue salvado de las aguas, cuya gran misión fue iniciada después de una huida, pues tuvo que partir a otras tierras cuando culposamente se corrió la voz de que había asesinado a un egipcio.

Huye, pero el que verdaderamente lo perseguía era Dios, lo santificaba. En el exilio aprendió a ser pastor, aquel que había sido educado en la más refinada corte. Cuando creía que su vida permanecería en la contemplación de las maravillas divinas en un Sinaí mítico, un día se le manifiesta el Señor en una zarza ardiente y le dice: “Yo, soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”, es decir, lo va colocando en la perspectiva de los patriarcas originales del pueblo hebreo.

Moisés le pregunta a Dios cuál es, cómo es su nombre, más para saber de qué manera lo debía presentar ante los idólatras egipcios. Es entonces cuando el Señor le da el nombre sobre todo nombre, de trascendencia infinita, metafísico, perfecto, total: “Yo soy el que soy”, perfecta definición literaria de la esencia divina. “El que es”, por siempre, Yahvé.

Este Dios, que se muestra en su inmensidad, se manifestará también amigo del manso y humilde Moisés, su amigo, al que le hablará ‘cara a cara’.

Moisés vuelve a Egipto, y tiene esa batalla material y mística por su pueblo contra el faraón, batalla en la que vence de la forma más grandiosa que cualquiera de todas las batallas de la historia antigua, haciendo que incluso los mares le obedezcan. Pero es entonces que comienza una lucha más penosa, la batalla con su pueblo, de dura cerviz.

Moisés, el amigo de Dios

Llegados Moisés y su pueblo al Monte Sinaí, lugar de belleza misteriosa, grandiosa y fantástica, renueva Dios la alianza con ese pueblo, la alianza de Abrahán, la alianza que será perfecta con Cristo, y que en ese momento será sellada con las tablas de la ley, el Decálogo. Pero antes los judíos, con el sumo sacerdote Aarón a la cabeza, habían adorado un becerro de oro, que Moisés transformó en polvo e hizo tragar pasado por agua. Los judíos debían mantenerse fieles al Decálogo, para así respetar la alianza con Dios.

Dios multiplicó los beneficios a los israelitas en su camino a la tierra prometida, envió maná que les sabía a lo que quisiesen – prefigura de la Eucaristía –, cuando se cansaron les mandó codornices, hizo brotar un pozo de agua burbujeante cuando los consumía la sed. Pero ya los había sacado milagrosamente de Egipto, los había protegido con una columna de nubes para guiarlos y que los egipcios no los alcanzasen, les había abierto el mar y luego lo había cerrado sin contemplación, en defensa de su pueblo. No obstante este pueblo obsequiado pero muy ingrato, quiso adorar los ídolos.

Y Dios quiso entonces darle a Moisés otro pueblo, otras gentes; pero Moisés intercedió por sus gentes, que eran miserables, como siglos después el Hijo de Dios intercedería por la miserable raza de Adán. Y él, que era inocente, como lo fue el Cordero Inocente, tuvo que vagar con su pueblo por 40 desérticos años, pues así se expiaría el pecado del pueblo de la Alianza.

Sin embargo llegaba el día en que el pueblo entraría en la Tierra prometida, a la que no entraría Moisés. Solo por una leve duda, al momento de cumplir la orden del Señor de abrir una fuente, Dios quiso llevárselo a Sí. No sería el Moisés señor de la Tierra Prometida, sería el Moisés de la Tierra Celestial de Dios, Dios lo quería ya entero para sí, completo, incluso con la aceptación humilde del fuerte decreto de Yahvé, que le impedía entrar a la tierra que él había ‘arrancado’ de Dios con su propio sacrificio.

Moisés siguió dando recomendaciones a su pueblo, preparó a su sucesor Josué, y sobre todo, sirvió de figura y modelo para los siglos futuros, pues, como lo resume el Deuteronomio, “No hubo nunca más en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conoció cara a cara”.

Moisés, quien se apareció junto a Cristo en el Tabor, cuando se había alcanzado la plenitud de los tiempos; tan grande es Moisés.

Quiera Dios enviarnos a Moisés, o a nuevos Moisés, cuando las luchas de su Iglesia lleguen al auge, de pronto cuando todo parezca perdido, para que él abra los mares, para que también los cierre, para que nos obtenga la fortaleza del agua de la vida, para nos haga llegar finalmente a la Tierra Prometida.

Deje su Comentario