En dos ocasiones Nuestro Señor tomó a un niño como ejemplo para sus discípulos, alabando el valor de la inocencia. Esteban, el primer mártir de la Iglesia, tuvo el inmensurable privilegio de ser uno de ellos. La Iglesia celebra su fiesta el 26 de diciembre.

Redacción (26/12/2024, Gaudium Press) Narra el Evangelio que Jesús “Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos; Lo abrazó y les dijo: «El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado»” (Mt 9, 37).

Escena admirable: ¡la Inocencia increada inclinada gustosa sobre la inocencia creada! ¡Oh niño feliz cuyo candor atrajo los ojos del Salvador!

¿Quién era ese chico?

“Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo”

Una piadosa tradición de varios siglos nos dice que ese niño fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Desde muy joven había recibido una educación exhaustiva en la escuela de Gamaliel, un famoso doctor de la ley. En poco tiempo, gracias a su inteligencia y aplicación, Esteban se convirtió en un experto en las Sagradas Escrituras. Según San Agustín, cuando escuchó la predicación de San Pedro, un rayo de gracia penetró en su corazón y el joven decidió abrazar la fe cristiana con gran entusiasmo. Desde el principio destacó por su celo y virtud, tanto es así que en los Hechos de los Apóstoles Lucas lo describe como “un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo” (Hch 6, 5).

La incesante predicación de los Apóstoles, después de Pentecostés, aumentó cada día la multitud de creyentes que creían en el Señor. Sin embargo, en aquellos días surgió un problema: los cristianos griegos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de ayuda. Al necesitar dedicarse exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra, los Doce decidieron confiar este oficio a “siete hombres de buena reputación” (Hch 6, 3), y Esteban fue uno de los elegidos. Inmediatamente se entregó al servicio de sus hermanos.

Cara como un ángel

Todo parecía poco para el ímpetu ardiente de aquel joven que “lleno de gracia y de fuerza, hacía grandes milagros y prodigios entre el pueblo” (Hch 6, 8). En medio del arduo trabajo, encontró consuelo al recordar aquella mirada dulce y serena de Jesús que, años atrás, había acariciado su cabello de niño. Y en lo más profundo de su ser acariciaba el sueño de poder algún día mezclar su propia sangre con la Preciosa Sangre derramada hasta la última gota por Cristo en lo alto del Gólgota.

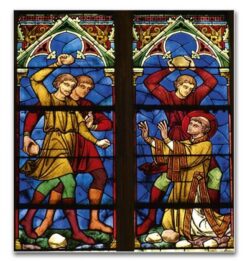

Los enemigos de Cristo no pudieron soportar por mucho tiempo la presencia del intrépido joven que pública y continuamente les recordaba la imagen del Crucificado. Deseosos de reducir al silencio a tan molesto predicador, “se levantaron para disputarle, pero no pudieron resistir a la sabiduría y al Espíritu que lo inspiraba” (Hch 6, 9-10). Enfurecidos al verse impotentes, “lo apresaron y lo llevaron al Gran Consejo” (Hch 6, 12). Pero Esteban no se acobardó: tranquilo y sereno, se enfrentó a la turba y a las falsas acusaciones de testigos sobornados que le acusaban de haber blasfemado contra Moisés y Dios.

La alegría de poder ofrecer su vida por el Señor impregnó su alma y se reflejó exteriormente, de modo que “todos los miembros del Gran Consejo vieron su rostro como el de un ángel”, según relatan los Hechos de los Apóstoles (6,15).

“Ellos rugieron de rabia y rechinaron los dientes”

Interrogado por el Sumo Sacerdote, Esteban con un largo y apasionado discurso, en el que expresó respeto filial y veneración por los antiguos patriarcas, alabó la piedad de Abraham, la paciencia de José y las grandes hazañas de Moisés; y mostró cuán injustas e infundadas eran las acusaciones formuladas en su contra. Luego, inflamado de santa audacia, exclamó: “¡Hombres duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! ¡Siempre resistís al Espíritu Santo! ¡Como lo hicieron vuestros padres, vosotros también! ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que predijeron la venida del Justo, de quien ahora habéis sido traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por ministerio de los ángeles y no lo guardaste…” (Hch 7, 51-53).

El valiente diácono no pudo terminar su inspirado testimonio. Esas palabras eran demasiado ciertas para ser soportadas por los enemigos de la fe, quienes “rugían de ira y rechinaban los dientes contra él” (Hch 7, 54). Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, permaneció de pie en medio de aquella asamblea hostil. Los insultos no significaban nada para él. Al contrario, fueron un estímulo para creer en los coros de ángeles que, más allá de los muros de las realidades aparentes de esta vida, lo esperaban con una palma y una corona.

Alzando los ojos al cielo, vio aparecerse al mismo Jesús, resplandeciente de gloria, sosteniéndolo con su mirada divina en aquel instante supremo. Y exclamó lleno de alegría: “He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios” (Hch 7, 56).

Al oír esto, los miembros del Gran Consejo se rasgaron las túnicas y se taparon los oídos mientras, con fuertes gritos, pedían la muerte del “blasfemo”. Esteban se vio rodeado por una multitud aullante y sedienta de venganza que lo empujó violentamente fuera de la ciudad. Una vez allí, comenzaron a apedrearlo. En medio de un sufrimiento horrible, el atleta de Cristo oró: “Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hch 7, 59). Ni siquiera una escena tan sublime podría conmover a ninguno de estos corazones endurecidos. Cegados por el odio, continuaron arrojando enormes piedras a la víctima inocente. Arrodillándose, Esteban miró por última vez a la horda criminal de perseguidores. Su visión, ya borrosa por la inminencia de la muerte, se detuvo, por unos instantes, en un joven de Tarso que custodiaba los mantos de los que lo apedreaban.

Saulo, el fanático seguidor de los fariseos, el adversario irreconciliable de Jesucristo, se sintió perturbado por la insistencia de esa mirada que lo fijaba con expresión severa y compasiva. Y el angelical diácono exclamó en alta voz: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado… Y al oír estas palabras, expiró” (Hch 7, 60).

En la aparente derrota, victoria suprema

El primer mártir acababa de regar con su propia sangre aquella semilla de santidad que, una calurosa tarde de verano, el Dios-Hombre había sembrado en su corazón de niño. El grano de trigo estaba muerto, tirado en el suelo, caído bajo los golpes del odio bestial e injusto.

Los labios del joven predicador ya no se abrirían para invectivar con palabras ardientes; las devotas manos del diácono ya no se moverían para bautizar o servir; su noble presencia, insoportable para los malos y dulce para los buenos, ya no se sentiría; todo esto quedó ahora reducido a un pobre cuerpo ensangrentado y sin vida.

Los enemigos no celebraron su victoria asesina con demostraciones de alegría. Ante la demostración de fe y nobleza que acababan de presenciar, los espectadores se retiraron arrepentidos y frustrados, tratando de escapar de aquel trágico espectáculo que les remordía la conciencia.

¡Esteban, el derrotado, había vencido! Su testimonio de fe sería aliento para los cristianos hasta el fin de los tiempos. Y su generoso holocausto pronto daría frutos en el alma de aquel joven infame que había aprobado su muerte: de Saulo surgiría San Pablo, el incansable Apóstol de los gentiles, ¡gracias al sacrificio y a la oración del primer mártir al que Jesús había mirado!

(Texto extraído, con adaptaciones, de Revista Arautos do Evangelho, diciembre de 2005. Por la Hna. Clara María Morazzani, EP)

Deje su Comentario